基次郎こぼれ話

ここでは、まっちゃんが出会った、梶井基次郎の素顔を紹介していきます。

小説「檸檬」の舞台となったのは、大正期の京都の街。当時梶井基次郎は京都三高の学生だった。現在、小説の舞台となった丸善京都店は、場所も移転し外見も全く変わってしまった。

一方、主人公がレモンを買った果物店は、現在も同じ場所で営業が続けられている。

私は、初冬のある日、主人公が歩いたと思われる道を辿って、この果物店に行ってみることにした。京都は私が大学生活を送った土地。自分の感傷もひきずりながら・・・

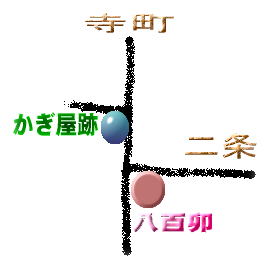

二条寺町は、繁華街の中心部四条河原町からほどない距離にありながら、今も喧騒を逃れた閑静なたたずまいを残している。寺町通を下って行くと、目指す「八百卯」は、ニ条通が寺町通とつきあたり、大きく蛇行するその交差点にあった。

二条寺町は、繁華街の中心部四条河原町からほどない距離にありながら、今も喧騒を逃れた閑静なたたずまいを残している。寺町通を下って行くと、目指す「八百卯」は、ニ条通が寺町通とつきあたり、大きく蛇行するその交差点にあった。

15年ほど前に建て替えられて、こじんまりしたビルになっているものの、ショウウィンドウには多くのレモンに混じって「梶井基次郎『檸檬』の店」の文字。梶井基次郎に関する新聞の切抜きも多数陳列されている。2階はフルーツパーラーになっている。

早速、店を訪ねてみると、現在の店主さん(当時の店主のお孫さん)が、快くインタビューに応じてくれた。梶井基次郎は、はす向いにあった「かぎ屋」からこの店の美しさを見たのだと言う。そして、この店でカリフォルニア産のサンキストレモンを一つだけ買ったのだ。

取材を終えた私も、主人公をまねてレモンを一つだけ買ってみる。130円。胸を満たす何とも言えない香り、そして心地よい冷たさ。

私は店を出ると、主人公と同じ「変にくすぐったい気持」のなか、寺町通を軽やかな足取りで下って行った。店主さんの「今でも若い人がよく来ます。高校生も『国語の授業で習ったから』と言って、修学旅行の自由時間に訪ねてくれます」という一言に、言い知れぬ心の昂ぶりを感じたからだ。(1999・1・23記)

伊藤整の小説「若い詩人の肖像」は、面白い。ストーリー展開の面白さもさることながら、梶井基次郎の素顔を垣間見ることができる。

伊藤が梶井と出会ったのは、昭和3年5月だ。基次郎が湯ヶ島から帰京した際、かつて基次郎が下宿していた飯倉片町の下宿で、北川冬彦らとほんの数日間共同生活をした。

伊藤は梶井の印象をこう語っている。

「彼には、若い詩人や文学青年が共通して持っており、私もそれを人に見せるのではないかと気にしているところの性的な抑圧から来る陰鬱さがなかった。自分自身を整理し切っており、文学という魔術にもたれかかっていない大人という感じがした。」

また、「生きる自分の一日一日を最上の状態で過ごし、かつ自分の残すものは、作品も手紙も十分に気をつけ、他人に与える印象もまた明るさや労りや真心に満ちたものにしようという覚悟をして、その時間の総てを充実したものにしたいと心を決めている人間のよう」に見えた。

ある日のこと、六本木にビールを飲みに行った帰り道のことである。

歩道の端のところに、赤い鼻緒のついた女の子の下駄が、三寸ほどの間隔を置いて二つ落ちていた。それを見た基次郎が言う。

「これ、女の子がここで泣いたんや。それで、親がここから抱いて行ったんや。」

しばらくして、さらに

「あの女の子の下駄は、伊藤君の詩の感覚と同じだな」と独り言のようにつぶやく。

それを聞いた伊藤は、自分の詩作の全てを見透かされたような気がしてビクリとするのである。

また、ある日のこと。

二人が散歩をしていると、西洋人の父子を見かける。子供が石を投げるのを、親がたしなめる。それを見た梶井はまたつぶやく。

「ジョージ、ホワット・アー・ユー・スロウイング・ザ・ストーン・アット?か・・・」

伊藤は、生活の形を梶井が心の中で描き直している気配を感じる。「いま、この男は一つのイメージを掴んでいるのだ。三好達治の詩を口にして見たり、通りすがりの西洋人の言葉を口にして見たりする形で、彼はさまざまなイメージを取り入れ、描き直し、消化して自分のものにしているのであった。そのようにして、彼は心内にイメージを、花園の花のように絶えず培養し、豊かにし、育てている。」伊藤は、梶井の創作の秘密を知ったような気がした。(1999・1・24記)

梶井文学を前後期に分けるとすれば、その境は「冬の日」だろう。基次郎は「冬の日」前半を東京で、後半を湯ヶ島で書いた。

「冬の日」の冒頭は、梶井の作品中、最も洗練された美文として高い評価を得ている。ちょっと読んで見よう。

「季節は冬至に間もなかった。堯の窓からは、地盤の低い家々の庭や門辺に立ってゐる木々の葉が、一日毎剥がれてゆく様が見えた。

「季節は冬至に間もなかった。堯の窓からは、地盤の低い家々の庭や門辺に立ってゐる木々の葉が、一日毎剥がれてゆく様が見えた。

ごんごん胡麻は老婆の蓬髪のやうになってしまひ、霜に美しく灼けた桜の最後の葉がなくなり、欅が風にかさかさ身を震はす毎に隠れてゐた風景の部分が現はれて来た。

もう暁刻の百舌鳥も来なくなった。そして或る日、屏風のやうに立ち並んだ樫の木へ鉛色の椋鳥が何百羽と知れず下りた頃から、段々霜は鋭くなって来た。」

実に見事な冬の風景描写であるが、私は長年、ここに出てくる「ごんごんごま」の正体を考えあぐねていた。濱川勝彦氏は「植物の胡麻をさすのではなく、竹筒でつくった独楽を意味する」と言ったが、何だか変だ。やはり、ここは植物、しかも極めて一般的な植物でないと具合が悪いような気がする。もちろん、植物図鑑に「ごんごんごま」なる植物は存在しない。

そうこうしているいちに、偶然、鷺唯雄氏の書かれたものを読み、大いに納得した。「ごんごんごま」の正体は、「やぶからし」だった。その理由がまた面白い。

昭和63年8月25日の東京新聞夕刊のコラムに、今村葦子さんが「ごんごんごまによせて」という文章を書いた。「泉鏡花の小説『二、三羽― 十二、三羽』の中にも『ごんごんごま』が出てくるが、何だろうか。」と。それを読んだ一般の読者からの投稿で、「ごんごんごま」=「やぶからし」であることが分かったのだそうだ。

広辞苑によれば、やぶからし=やぶがらし ブドウ科の多年生蔓草。各地の路傍、空き地などに生じ植木にからむ雑草。別名ビンボウカズラ、ビンボウズル。

つまり、「ごんごん胡麻は老婆の蓬髪のやうになってしまひ」とは、色が白いことを言っているのでなく、そのくたびれた形状のことを言っていたのであった。またひとつ、「冬の日」が身近になった気がした。(1999・1・31記)

大阪町人の子基次郎が東京帝国大学文学部英文学科に入学したのは、大正13年4月である。尋常小学校3年生から4年生にかけて、父親の仕事の関係で一時的に東京で生活したが、その時の想い出はかなり辛いものだったようだ。しかし、今回は違う。前途洋洋の上京だった。

今回は、梶井基次郎が上京した当時の東京にタイムスリップしてみよう。

基次郎の上京の前年、すなわち大正12年は、関東大震災の年である。9月1日午前11時58分、東大理学部の地震計は震度7・9を記録した。東京の死者・行方不明者7万人、全焼家屋は31万戸を越えた。

基次郎が最初に見た東京は、まさに焼け野原だった。

その後、都市計画に基づいて急速に復興していくが、現在の東京からは程遠い。

当時の町を検証してみると、まず自動車は新宿辺りで、1時間に10台ほどの交通量である。しかも、右のイラストのような外見のものだ。百貨店は、なんと下足を脱いで上がっていた。

新聞記事を見ると、「銀ブラ」「シネマ」「カフェー」「ダンスホール」の文字が踊る。このうち、「ダンスホ―ル」だけは、あまり縁がなかったようだが、あとは基次郎の生活とも密接に結びついている。だだし、現在の銀座とは大きく異なり、電燈は30ルクスのニ燈式が最新だった。唯一、カフェーが色彩電球を取り入れていた。基次郎のお気に入りは、銀座ライオンだったが、現在チェーン店化した同店をイメージしてはいけない。けっして、バイキング式レストランではない。この暫く後、濃厚なサービスを売り物にしたエログロナンセンスの波に飲み込まれて行くが、当時のカフェーはまだそこまでいっていない。給仕の女性は、皆髪を結って和服に白のエプロンといういでたちである。ビールはエビスをはじめ、現在のカクテル並みの品揃えである。

シネマがまた凄い。関東大震災前には全国で703館しかなかった劇場が、この年には1013館に激増している。全国民が1年に平均で10本以上見た計算になる。「アルマゲドン」も真っ青だ。ただし、トーキーはもう少し後で、無声映画だった。もちろんテレビはなく、ラジオ放送が翌年に始まっている。

そんな東京をイメージしながら「冬の日」を読むのもまた一興だ。(1999・2・4記)

梶井の最後の作品となった「のんきな患者」は、それまでの作品群と明かに毛並みが違う。第二の基次郎に出会うようで面白い。大阪の町が舞台になっているのもまた良い。大阪は楽しい町だ。よく東京の文化と比較されるけれど、どっちが上でどっちが下という問題ではない。肌に合うか合わないかと言う問題だ。(因みに私はやはり大阪の方が肌に合う。大阪弁を聞くと妙に安心できる。これも肌の問題。)ただ、「のんきな患者」を読むと「ああ、やっぱり基次郎は関西の人間なんや!」と思えてくる。

さて、その「のんきな患者」に「ヒルカニヤの虎」なる生き物が登場する。主人公が「俺はヒルカニヤの虎だぞ」と念じる場面がある。何だそりゃあ?しかも、当の主人公自身がどこでその言葉を聞いたのか覚えていないのだから性質が悪い。上記の「ごんごんごま」もそうだが、梶井の小説にはしばしばこのような意味不明言語が登場する。

ある研究者が「スコットの『アイブンホー』に拠る」と書いていたので、速攻で県立図書館へ走った。目指す書物はイギリス近世の作家Sir

Walter Scott(1771-1832)の著作「Ivanboe」であるらしいいことが判明。なんとジュニア版が出ている。「ラッキー!」と思い早速借りて読んでみた。しかし、いくら読んでも、主人公の騎士の愛と冒険物語で、目指す虎は出てこない。仕方なく、「世界文学全集」を見てみると、この小説むちゃくちゃ長い!基次郎の奴どこでこんなもん読んだんだ!(そー言えば、東大英文科だった…)もうこうなったら意地だ。とにかく1ページづつめくってみる。なんとそれは第35章に出てきた。(もう勘弁してくれ〜)しかも、本文とは直接関係のない扉書きだ。(だからダイジェストのジュニア版には出て来るわけない)問題の箇所は、

「ヒルカニアの荒野の虎を立たしめ、飢えたる獅子と餌食を争わしめよ、しかもまどろめる狂信の火を掻き起さんより、その危険や尠(すくな)し。(作者不明)」

たったこれだけ?そう、これだけなのである。分かったことと言えば、「ヒルカニヤ」が地名であることくらい…。

それにしても何でこんな超マイナーな虎が基次郎の記憶に残ったのか…。謎は深まるばかりである。(1999・2・18記)

梶井基次郎に魅せられて18年になる。最初の出会いは、高校の現代文の授業で、「檸檬」を習った時だった。その時は、観念的な文章についていけなかった。

1年後、浪人している時に無性に梶井が読みたくなった。その時は、自分の感性にしっくり来た。大学では迷わず梶井研究を選んだ。それ以来、基次郎に逢いたい思いは募る一方だ。(私は決して男色家ではない。)

大学院に入って文化誌的考察の重要性を知った。何も難しいことではない。タイムマシーンに乗って、梶井の生きた時代に行けば良いのだ。そうすれば、基次郎に逢える。

最近、タイムマシーンを見つけた。古本だ。古本に凝っている。大正から昭和初期にかけての出版物を集めている。

先日、古本屋で昭和2年9月の「中央公論」を見つけた。芥川の追悼特集号だ。(どうでもよいが、私の誕生日は河童忌である。)当時、梶井は湯ヶ島にいたが、間違いなくこの雑誌を手にしたであろう。そう思うと色褪せたボロボロの雑誌がタイムマシーンに思えて来る。梶井はこの雑誌に自分の作品が掲載されることを、どれほど夢見たか。

「のんきな患者」が「中央公論」に掲載されたのは昭和7年1月。死のわずか3ヶ月前である。原稿料230円。梶井は生前唯一の原稿料で、大阪丸善にて弟嫁の豊子にショール、自分にオノトの万年筆を買った。しかし、この万年筆が使われることはついになかった。(1999・2・24記)

ある春の日、18年間にわたってその地に立つことを願った、天城湯ヶ島を訪れた。東海道新幹線三島から伊豆箱根鉄道で修善寺まで30分、さらにバスで40分の道のりだ。

天城湯ヶ島は、昭和初期とは異なるだろうが、それでも都会の喧騒とは違う非日常の世界へ我々をいざなってくれる。思った程には観光地化 されていない。それほど高くはないが、天城の稜線が鮮やかだ。狩野川・猫越(ねっこ)川も清流を保っている。

されていない。それほど高くはないが、天城の稜線が鮮やかだ。狩野川・猫越(ねっこ)川も清流を保っている。

まず最初に訪れたのは、旧天城トンネルだ。私は、てっきり現在は車両の通行が禁止されていると思っていたが、新天城トンネルが有料道路のため通行料金を浮かすためか、1台通るのがやっとの細い砂利道を結構多くの車が行き来するのは、やや興醒めだった。

まず最初に訪れたのは、旧天城トンネルだ。私は、てっきり現在は車両の通行が禁止されていると思っていたが、新天城トンネルが有料道路のため通行料金を浮かすためか、1台通るのがやっとの細い砂利道を結構多くの車が行き来するのは、やや興醒めだった。

それでも、道路脇の山道は、当時を偲ぶことができる。天城トンネルと言えば、多くの人は「伊豆の踊り子」を思い浮べるだろうが、私にとっては「冬の蝿」の舞台である。基次郎は、極寒の夕暮れにこの道を歩いたのだ。健康な人間でも、湯川屋(梶井の滞在宿)からここまでは距離の上でも勾配の点でもかなり骨のおれる行程である。基次郎は、本当に湯ヶ野まで歩いたのだろうか?私の体感では、それは信じ難いことのように思えた。(1999・3・9記)

湯ヶ島は川端康成をはじめ井上靖・横光利一など多くの作家の記念碑がある。基次郎の文学碑は、湯川屋の主人であった安藤公夫さんの尽力で建てられた。湯川屋から道路一本挟んだ高台の林の中にそれはある。入り口がちょうど、基次郎がよく、見舞に訪れた友人達と飲んだという世古楼(現在の旅館世古館)の脇にある。

湯ヶ島は川端康成をはじめ井上靖・横光利一など多くの作家の記念碑がある。基次郎の文学碑は、湯川屋の主人であった安藤公夫さんの尽力で建てられた。湯川屋から道路一本挟んだ高台の林の中にそれはある。入り口がちょうど、基次郎がよく、見舞に訪れた友人達と飲んだという世古楼(現在の旅館世古館)の脇にある。

狭い石段を登っていくと、本当にひっそりという表現がしっくりくるたたたずまいの石碑が現われる。梶井基次郎がその人に会うために当地を訪れたと言われている川端康成の手による題字。そこに刻まれているのは、昭和3年4月30日、川端に宛てた書簡の一節である。湯ヶ島の春の風景を見事に描写している。

「山の便りお知らせいたします 桜は八重がまだ咲き残ってゐます つつぢが火がついたやうに咲いて来ました 石楠花(しゃくなげ)は浄簾の瀧の方で満開の一株を見ましたが大抵はまだ蕾(つぼみ)の紅もさしてゐない位です げんげん畑は掘りかへされて苗代田になりました。もう燕が来てその上を飛んでゐます。 伊豆湯ヶ島世古ノ瀧 湯川屋内 梶井基次郎」

眼を閉じるとその情景が浮んでくる。

感慨にふけって下りてくると、ちょうど女子大生っぽい二人組みが通りかかる。そして、看板を一瞥し通りすぎる。

「へぇ こんなところに梶井基次郎の文学碑があるんだ」

「誰 それ?」

「レモンとかのあれでしょ」

「何 それ?そんなのどうでもいいじゃん」・・・

当時の基次郎もそんな存在だったかと思わず苦笑い。(1999・3・9記)

今回の最大の目的は、湯川屋の訪問である。基次郎が昭和2年の元旦から1年5ヶ月にわたって滞在した場所。「冬の日」後半から「 冬の蝿」にいたる多くの名作を生み出した場所だ。湯川屋の主人安藤公夫さんは、当時10才。湯ヶ島町の教育長を勤めた安藤さんは、梶井基次郎の湯ヶ島での足跡を後世に残すことを使命と考えた。文学碑の建立・梶井基次郎文学館(湯川屋内)の開設・そして自ら『梶井基次郎と湯ヶ島』を著した。梶井基次郎を知る最後の生き証人だった。

冬の蝿」にいたる多くの名作を生み出した場所だ。湯川屋の主人安藤公夫さんは、当時10才。湯ヶ島町の教育長を勤めた安藤さんは、梶井基次郎の湯ヶ島での足跡を後世に残すことを使命と考えた。文学碑の建立・梶井基次郎文学館(湯川屋内)の開設・そして自ら『梶井基次郎と湯ヶ島』を著した。梶井基次郎を知る最後の生き証人だった。

しかし、残念ながら安藤さんは平成9年に他界した。『梶井基次郎と湯ヶ島』を携えた私を見て、奥さんは仰った。

「その本、よく手に入りましたね。今でもよく研究者の方が『買いたい』とおっしゃっていらっしゃいますが、家にももうないんですよ。主人が生きていたらどんなにか喜んでお相手をしたことでしょう」

遅かった!悔恨の念がこみ上げる。安藤さんにどうしてもお聞きしたかったことが・・・でも、もう言うまい。梶井基次郎研究に携わった者の一人として、安藤さんの御冥福を祈るばかりである。

梶井基次郎文学館は湯川屋の2階にある。入館料たったの100円。同じ湯ヶ島内の昭和の森文学館(川端・井上関連)が600円であ ることを考えても、営利目的でないことがわかる。こじんまりとした一室の中央にはやぐら炬燵とソファーがありくつろげる作りになっている。静かな館内には、猫越川のせせらぎが聞こえてくる。展示品は、梶井の自筆書簡と遺品をメインに友人達から寄せられた基次郎の思い出を綴った色紙が溢れている。一個人でここまで集められた安藤さんのパワーには敬服するばかりだ。

ることを考えても、営利目的でないことがわかる。こじんまりとした一室の中央にはやぐら炬燵とソファーがありくつろげる作りになっている。静かな館内には、猫越川のせせらぎが聞こえてくる。展示品は、梶井の自筆書簡と遺品をメインに友人達から寄せられた基次郎の思い出を綴った色紙が溢れている。一個人でここまで集められた安藤さんのパワーには敬服するばかりだ。

私の眼を釘付けにしたのは、上記「基次郎に逢う方法」でも書いた弟嫁に買ったショール。故人の妹さんからの寄贈である。「のんきな患者」の原稿料で買った実物がある。感無量。奥さんに断って撮影させていただく。

湯川屋でしか買えないものに、文学碑の文面(基次郎自筆)をプリントした色紙がある。1000円。これを買う。この日の記憶とともに私の宝物である。(1999・3・9記)

今回は、大正期の大学生にまつわるエピソードを当時の雑誌から紹介しよう。

まずは「生活」(大正3年3月号)から「贅沢になった学生生活」なる一文。

「学生の実生活と云っても、車夫や新聞配達抔(など)を行って苦学を為て居るものも、万更ないではないが、一方には数十円は愚か、毎月何百円もの学費を仰いで、贅沢な生活を為て居るものもないでもない。(中略)

「学生の実生活と云っても、車夫や新聞配達抔(など)を行って苦学を為て居るものも、万更ないではないが、一方には数十円は愚か、毎月何百円もの学費を仰いで、贅沢な生活を為て居るものもないでもない。(中略)

云う迄もなく近来の学生は、概して華美になった。贅沢になった。真摯な態度を取るものが少ない。其代り昔のやうに、喧嘩騒ぎや決闘騒ぎを持上げるやうな粗暴な風は少なくなった。表面は頗る沈着な温順しいやうではあるが、物に触れ事に当って、理窟は能く捏ねる。理窟を捏ねては、教師や先輩を手古摺らせる。一般に昔の青年よりは悧巧になった。知恵者になっては居るが、夫が間口ばかりで奥行きがない。夫ればかりか、其一面には奢侈(しゃし)とか遊惰淫逸と云うやうな、悪弊風も伴なって来て居る。」

批評された時代は、基次郎達よりやや前であるが、基次郎達の京都三高時代から東大時代の暮らしぶりとオーバーラップする。梶井基次郎の作品に描かれる「大正」はあくまで学生の目から見た「時代」であって、世間一般の目に映る学生はやはり特異な存在であったことだろう。そして、このような風潮の中、一町人の子にすぎない基次郎を東京の大学に出すにあたっては、母親ヒサの大変な愛情と理解と努力があったことも忘れてはならない。(1999・5・29記)

次は「冒険世界」(大正6年1月号)から「信号(サイン)の探偵」という特集。

「早慶試合!それは天下の球児をしてをして熱狂させたものだ。今や両大学は永く確執して再び彼の壮観を見るに由ないが、茲(ここ)に当時を追懐して両大学野球団の苦心の程を偲ばう。」という書き出しに始まって、明治40年代の荒唐無稽なエピソードが紹介される。

慶応の学生が早稲田の学生になりすまし、早大野球部の練習に入り浸り、早稲田のサインを盗んだり慶応野球部に関する虚偽の情報を流して、早大野球部を翻弄した。その結果、早慶戦で見事(?)慶応が勝利したが、真相がバレて当の本人は袋叩きになったというお話。

真偽のほどは怪しいが、注目すべきは大学野球(東京6大学)がこれほどまでに人々の関心を集めていたという事実だ。なぜ、「基次郎こぼれ話」に野球が出てくるのか?基次郎は北野中学時代に野球部の桐原真二という選手に、熱烈な愛情を抱いていたからだ。酒に酔って「きりはらぁ〜」と叫んで友人に抱きつくことも…。桐原は後に慶応に進み、野球部の主将を務め花形選手となる。基次郎がどれほど真剣だったかは定かでないが、早慶戦に熱い眼差しを注いでいた一人に違いない。プロ野球もなく、多くの国民の娯楽として早慶戦が親しまれていた時代のことである。(1999・5・29記)

真偽のほどは怪しいが、注目すべきは大学野球(東京6大学)がこれほどまでに人々の関心を集めていたという事実だ。なぜ、「基次郎こぼれ話」に野球が出てくるのか?基次郎は北野中学時代に野球部の桐原真二という選手に、熱烈な愛情を抱いていたからだ。酒に酔って「きりはらぁ〜」と叫んで友人に抱きつくことも…。桐原は後に慶応に進み、野球部の主将を務め花形選手となる。基次郎がどれほど真剣だったかは定かでないが、早慶戦に熱い眼差しを注いでいた一人に違いない。プロ野球もなく、多くの国民の娯楽として早慶戦が親しまれていた時代のことである。(1999・5・29記)

大正10年10月15日の日記―「唯自分は大宅の様な男を見るとあせるのである、自分の天 職といふものにぶつからない寂しさが堪らない…全く町人根性だ」京都三高時代の基次郎をあせらせた男、大宅壮一とは?

職といふものにぶつからない寂しさが堪らない…全く町人根性だ」京都三高時代の基次郎をあせらせた男、大宅壮一とは?

「一億総白痴化」「口コミ」「恐妻」「駅弁大学」、評論家大宅壮一の名は知らなくても、これら大宅の造語を知らない人はいない。その自宅跡に建つ、東京・八幡山の「大宅壮一文庫」はマスコミ関係者でにぎわう。世界でも珍しい雑誌図書館。

昭和8年、警視庁で拷問死した小林多喜二の遺体を引き取りに行ったのは大宅一人だった。転向を要求する特高の刑事に「ぼくが転向すると共産党になりますよ」とすごんだ。「三無―無帽子、無宗教、無主義。頭の上にのせるものは、私は何でも嫌いである。」「右翼でも左翼でもない」を基本姿勢に、自らを「やじ馬ジャーナリズム」と称した。1967年「マスコミ塾」開講、69年「大宅壮一ノンフィクション賞」創設。ここから映画監督森田芳光、作家沢木耕太郎が巣立った。

生涯ジャーナリストの大宅に、同級生基次郎の作品はどう映ったのだろうか?(2000・2・6記 参考文献:「岐阜新聞―20世紀日本人の自画像34」平・12・1・31)

昭和39年8月20日に発行された「本」という雑誌をネット上で見つけ購入。この雑誌は、梶井基次郎の特集号だ。目玉は未発表原稿「私信」の掲載。「私信」は今でこそ「橡の花」の草稿として有名だが、梶井の没後、30年もの歳月を経てこの草稿が発表されたという事実に注目したい。

この雑誌に「私信」を発表することを決めたのは淀野隆三である。「橡の花」は「青空」大正14年11月号に発表されたが、創作集『檸檬』上梓の際、「レベル以下」の作品として、梶井自身が再録する事を拒んだ。その時のイメージが強すぎて、昭和34年に筑摩書房から『梶井基次郎全集』が刊行された際にも「橡の花」こそ収録されたが、「私信」収録されなかったのだ。淀野隆三は、このことを悔やみ、「私信」を世に出す機会を伺っていた。それがこの昭和39年の「本」だ。この雑誌には、奇しくも高田瑞穂の「いかに資質論を越えるか」が発表されている。第1次梶井基次郎研究ブームが去り、梶井研究が暗礁に乗り上げていた頃でもある。

改めて「私信」を読んで、梶井が「橡の花」を嫌った理由が分かったような気がした。梶井基次郎の書簡は、他の作家に例を見ないほど多い。そして、いずれの書簡も、まるで将来発表されることを前提としたかのように−もちろん梶井にそんな計算はなかったが−綿密な内容だというのが梶井研究者の一致した感想だ。「私信」は正に日常的な書簡である。草稿ではあっても、他の書簡の筆致と大差は認められない。書簡体小説は、確かに新しいアイデアであった。が、書簡を作品とすることへの抵抗があったのではないか。「橡の花」を作品として認められなかったのは、梶井の優れた書簡があだになった感がある。(2000・12・10記)

大谷晃一氏の「大阪学 文学編」が文庫本(新潮文庫)になったので、早速購入した。氏の名前は、「評伝 梶井基次郎」を読んで以来、チェックしている。大阪のジャーナリストであり大学の先生でもある。大学の講義「大阪学」を全4巻の単行本にまとめられた。1巻から3巻までにあたる、「大阪学」「続大阪学」「大阪学 世相編」もそれぞれに面白いが、「文学編」には、ジャーナリストならではの梶井観が述べられており興味深かった。

梶井の作品中、大阪が舞台になっているのは「のんきな患者」のみだが、ここ数年、梶井基次郎作品に故郷大阪の風土がどのように影響しているかは議論がかまびすしい。私も早くからこの点には注目していた。大谷氏は、「文学編」の中で次のように述べている。西鶴と近松の差異について言及したくだりである。

梶井の作品中、大阪が舞台になっているのは「のんきな患者」のみだが、ここ数年、梶井基次郎作品に故郷大阪の風土がどのように影響しているかは議論がかまびすしい。私も早くからこの点には注目していた。大谷氏は、「文学編」の中で次のように述べている。西鶴と近松の差異について言及したくだりである。

「西鶴の小説は、生き生きとしてたくましい。近松の劇はあくまでも優美である。

近代文学で西鶴の系譜を大阪生まれの作家にたどると、宇野浩二、武田麟太郎、織田作之助らにつながる。みなリアリズムの文学である。奇しくも、三人とも大阪のミナミの人であった。近松の方は、川端康成、梶井基次郎になる。どちらも、あくまでも美を追い求め、死に近しい。しかも、キタの生まれであった。」

これは、関西在住の経験がある者には、かなり感覚的に当たっていると実感できる。梶井基次郎の文学は、なんばではない。やはり梅田の方が似合う。これを民俗学的に実証できれば、かなり面白い論文が出来そうだが、今は一読者としてただ面白かった。(2002・12・1記)

少し前の話題になりますが、2005年10月10日に丸善京都店が閉店となりました。拙掲示板でもその話題をいくつか書き込んでいただきました。実は梶井が三高に在籍していた頃と現在の丸善は、住所が違います。寺町通りにあったものが、河原町通りに移転しました。しかし、梶井ファンにとって場所の違いは些末な問題でしょう。河原町の丸善には小生も学生時代にしばしば出入りしました。閉店当日は、大変なにぎわいで、丸善の粋な計らいもあったようです。またひとつ梶井の形見が消失したようで、寂しい思いをしている人は少なくないことでしょう。

一方で、梶井の作品がロシア語に翻訳されました。今後、梶井が影響を受けた作家を育んだ国々に梶井文学が逆輸入されていく時代がくることでしょう。(2005・11・1記)

えたいの知れない不吉な塊が私の心を始終圧へつけてゐた。焦躁と云はうか、嫌悪と云はうか――酒を飲んだあとに宿酔があるやうに、酒を毎日飲んでゐると宿酔に相当した時期がやつて来る。それが来たのだ。これはちよつといけなかつた。結果した肺尖カタルや神経衰弱がいけないのではない。また背を焼くやうな借金などがいけないのではない。いけないのはその不吉な塊だ。以前私を喜ばせたどんな美しい音楽も、どんな美しい詩の一節も辛抱がならなくなつた。蓄音器を聴かせて貰ひにわざわざ出かけて行つても、最初の二三小節で不意に立ち上つてしまひたくなる。何かが私を居堪らずさせるのだ。それで始終私は街から街を浮浪し続けてゐた。

言わずとしれた「檸檬」冒頭の一節である。この中の「結果した肺尖カタルや神経衰弱」は、従来〈生活の荒廃などがもたらした肺尖カタル〉と解釈されていた。しかし、岐阜大学の佐藤貴裕先生は、『檸檬』「結果した肺尖カタル」私解(『国語語彙史の研究』2006年3月刊所収)の中で〈不吉な塊を生成した肺尖カタル〉という新説を提唱している。国語学的見地から「檸檬」が執筆された当時の日本語文法を丹念に検証しており、示唆に富んでいる。首肯できる部分が多く今までの解釈の誤りを痛感させられる。今更ながらその作品が書かれた時代をよく知ることの重要性を感じた。(2007・12・29記)

2007年11月に角川書店より発売された万城目学氏の「ホルモー六景」。2006年4月に発売されて、2009年には映画化・舞台化された「鴨川ホルモー」の続編にあたる短編集である。「ホルモー六景」中の「第三景・もっちゃん」の「もっちゃん」は梶井基次郎がモデルとなっている。

2007年11月に角川書店より発売された万城目学氏の「ホルモー六景」。2006年4月に発売されて、2009年には映画化・舞台化された「鴨川ホルモー」の続編にあたる短編集である。「ホルモー六景」中の「第三景・もっちゃん」の「もっちゃん」は梶井基次郎がモデルとなっている。

作品の主人公安倍(京都三高生)は入学時から仲の良かった「もっちゃん」という男から恋愛の打ち明け話を聞く。なかなか思いを伝えられないもっちゃんに安倍はラブレターを書くことを勧める。彼の要望で安倍もラブレターを書く羽目になるのだが、ふざけた絵ばかりを描いて封をした。翌朝、思い人が現れる時間間近に起床したもっちゃんは、慌てるあまり、安倍が書いた手紙をもって告白へと赴き、ふられた。その後もっちゃんは、東京帝大へと進み小説家になった。ある日、郷里で就職し結婚生活を送る安倍にもっちゃんからの手紙が届く。そこには「檸檬」収録の同人誌『青空』とともにもっちゃん愛用の懐中時計が同封されていた・・・。

中谷ら梶井の友人達の証言や、前述した伊藤整の「若い詩人の肖像」などをもとに研究者顔負けの緻密さで、梶井の半生をフィクション化している手法には舌を巻く。万城目学氏の並々ならぬ梶井への愛情に溢れた逸品である。ぜひご一読を!(2010・3・7記)

2015年8月21日、10年ぶりに丸善京都本店が再オープンしました。

2015年8月21日、10年ぶりに丸善京都本店が再オープンしました。

開店セールに行きそびれて気になっていたので、紅葉も深まった11月の下旬に訪問しました。以前の丸善とは河原町を挟んで反対側(東側)にあるBALビルの地下1階と2階がそこです。

ビルに入ったとたん、幽かな香のかおりが迎えてくれます。広々としたフロアーに、ゆったりと洋書と和書の専門書が配置されています。まず目を引くのが「今週のベストセラー」棚。このお店では、売り上げの第1位が常に「檸檬」なのです。

そして、下階では「檸檬」を購入するとオリジナルの檸檬スタンプを押すことができます。檸檬置き場はありませんが、檸檬が2個かごに収められていました。

文房具が充実しているのも、昔同様ここの魅力。梶井が大好きだったヨーロッパ各国の筆記用具も多数置かれています。丸善オリジナルのグッズも充実しています。

併設されているカフェではハヤシライスに美味しいコーヒー。檸檬スイーツを楽しむこともできます。雑踏から逃れ時を忘れて異空間を楽しむことができるのが丸善の魅力です。

2009年に八百卯が閉店してから「檸檬」を偲ぶ店舗がなくなっていましたが、この丸善京都店の再オープンは、今年の嬉しい出来事のひとつでした。(2015・12・31記)

![]() 梶井基次郎「檸檬」の恩人 仏文学者・淀野隆三 没後半世紀、再評価の声

梶井基次郎「檸檬」の恩人 仏文学者・淀野隆三 没後半世紀、再評価の声

毎日新聞2016年11月19日 東京朝刊

1967年7月7日の毎日新聞夕刊社会面に、小さな訃報が載っている。明治大教授のフランス文学者、淀野隆三。享年63。葬儀の日時場所に続き、文学者としての業績紹介は<ジイドの「狭き門」「背徳者」訳ほか多数の訳著書がある>と素っ気ない。来年で没後50年となる、そんな淀野を「偉人」と評するのは、京都市在住の画家でエッセイストの林哲夫さん(61)だ。「淀野がいなければ、『檸檬(レモン)』で名高い梶井基次郎(作家、01〜32年)が世に認められるのが10年は遅れたはず」と力を込める。

林さんは古書に造詣が深く、忘れられた出版人の再評価に取り組む。淀野の遺族に託されて日記も読み込んだ。淀野は1904年に京都・伏見の鉄材商の家に生まれた。第三高等学校を経て東京帝大仏文科へ進み、梶井や中谷孝雄(同、01〜95年)、外村(とのむら)繁(同、02〜61年)、三好達治(詩人、00〜64年)らと文芸同人誌『青空』に参加。28年に卒業後は左翼運動に身を投じた。

無名だった梶井の才能を深く愛し、その代表作となる「檸檬」を世に出すべく奔走、31年5月に本になった。京の街をさまよう学生が、書店の画集の上に爆弾に見立てたレモンを置いて立ち去る姿を描き、青春期の不安を浮かび上がらせる短編だ。病を得ていた梶井はほどなく夭折(ようせつ)した。「戦前の淀野は、豊富な蔵書を三好や中谷らに自由に閲覧させていた。ボンボンの一面はあるが、物事に邁進(まいしん)していくエネルギーがすごい」と林さん。

戦時中は実家へ戻り、父亡き後の店を守った。「細かく収支を計算し、ミカンの行商までやったようです。淀野は何をするにも一生懸命だった」。敗戦直後は一種の塾を開き、理論物理学者の湯川秀樹を講師に招いたこともあるという。そして出版事業へ。「高桐書院」を経営して梶井の全集に着手した。題字は川端康成が書き、上質紙を使う凝った造本だったが、高価すぎたのか返品の山となり、2冊を出した後の49年に倒産。多額の債務を負う。「私は絵描きだから、まず、高桐のしゃれていて理想に燃える装丁に注目した。さらに淀野が梶井の顕彰に努めた人と分かり、非常に興味をもった」

淀野は尾羽打ち枯らして上京、明治大で教えながら仏文学の新訳や改訳をした。借金返済のためでもあったろう。「一方で、筑摩書房版の梶井全集の編集に心血を注ぎ、59年に完成した。学究肌とは少し違って裏方に徹する生き方」と林さんはみる。

プルースト受容に果たした役割も大きい。大長編『失われた時を求めて』を井上究一郎らと共訳し、55年までに新潮社から全訳が成った。淀野は戦前にいち早くプルーストに取り組んでいたという。

梶井全集の改訂版の完結は66年。『青空』の面々との友情に貫かれた世話好きの「偉人」は、それを見届けるようにして翌年逝った。【鶴谷真】

「梶井基次郎の『檸檬』が、書籍の装画やCDジャケットなどで活躍し、幅広い世代から支持を得ているイラストレーター・げみによって、鮮やかに現代にリミックス。」

2017年7月19日に発行される、立東舎の乙女の本棚シリーズを予約しておいたが、一足早く手に入った。

20ページにわたる本文は、原文のまま。そこに20枚のイラストが添えられて、絵本のように仕立てられている。

八百卯や丸善の描写、檸檬の城や檸檬爆弾の描写など数々の場面が柔らかいタッチで描かれている。

一読して、「これもありかな」と。「檸檬」は今でも多くの現代文の教科書に掲載されており、授業で扱うことも多い。しかし、残念ながら、以前に比べて高校生の反応は薄い。時代背景が理解できないこともあるだろうが、映像に慣れて育った現代の高校生には、この小説の持つ「五感を駆使した」表現は、やや難解なようだ。であるとすれば、せめて視覚だけでもサポートしてやることで、「梶井基次郎の世界」に立ち入るきっかけにならないか。

小説を可視化するのは、自由な読みを妨げる危険も孕んでいるが、「檸檬」の新しい形として一考に値するように思う。(2017・7・16記)

日本経済新聞に作家堀江敏幸氏の梶井基次郎特集が、6回にわたり掲載されましたので紹介します。

全ての著作権は、日本経済新聞にありますので、転載にご注意ください。

堀江敏幸(35)梶井基次郎「川端康成第四短篇集 『心中』を主題とするヴァリエイシヨン」

正しくなぞる幻視の糸

2017/10/28付日本経済新聞 朝刊

梶井基次郎が生前その作品の大部分を発表したのは、みずから立ち上げに参加した同人誌「青空」だった。代表作「檸檬(れもん)」が一九二五年一月発行の創刊号に掲載されていたことは、遅れて発見される文学的事件の好例だろう。梶井はこのとき二十三歳。東京帝大英文科の学生で、肺尖(はいせん)カタルによる静養経験はあったものの、死はまだ先にあって、先鋭に意識されてはいない。その梶井が、翌二六年七月発行の通巻第十七号「随筆」欄に意表を突く大胆な試みを発表した。「川端康成第四短篇(たんぺん)集『心中』を主題とするヴァリエイシヨン」である。これは三一年に刊行された『檸檬』初版には未収録の一篇で、全集版では習作として扱われているのだが、『掌の小説』を妄想とともにくぐり抜けてきた読者には、見過ごすことのできない指標となるものだ。

梶井による変奏のもくろみは、明確である。四つの戒律を思わせるあの丸括弧(かっこ)の文言を一字一句変えずに引用しながら、間を自身の言葉で埋めること。二歳年上の気鋭の先輩作家と、いまだ商業誌にも登場していない無名学生との、活字のうえでの対話がここからはじまる。第一信の前に川端が置いたのは、「彼女を嫌つて逃げた夫から手紙が来た。二年ぶりで遠い土地からだ」というわずか二文にすぎなかった。梶井はこの部分をふくめ、冒頭部を大きく膨らませている。

「彼が妻と七歳になる娘とを置き去りにして他郷へ出奔してから、二年になる。その間も、時々彼の心を雲翳(うんえい)のやうに暗く過るのは娘のことであつた」

娘が無事に暮らしているなら、いまごろは他郷の娘たちとおなじように歌をうたい、毬(まり)をつき、幸せそうに学校に通っているにちがいない。補足の加えられた変奏は、独立した詩行のごとき文章を脱力させている。原典の持つ鉄の彫刻の牢固(ろうこ)さと隙のなさには、どう抗(あらが)っても無駄だということくらい梶井にもわかっていた。そうと自覚しながらも、微妙な言いまわしを使って、つかず離れずついていくのである。

「そのうちに彼は、父に捨てられた幼い者の姿で、毬をついてゐる、自分の娘を感じる瞬間を待つ様になつた」

自分の娘の存在を感じたとは書かず、「感じる瞬間を待つ様になつた」と幾枚かの膜を挟むのは、常時その映像が浮かんでいるのではなく、同期した瞬間にのみそれが見えてくることをほのめかしている。そこでは「何時も、とんとん、とんとん、といふ音が聞えた」と梶井は書く。少女の動く絵と毬の立てる音のどちらに重きを置くか、後世の読者はここで固唾をのんで見守ることになるのだが、導きの糸はあくまで川端康成が発した戒律にあり、未来の自作ではない。梶井は幻視の糸を、自分のやり方で、かつ正しくなぞっていく。正しくとは、解釈がそのまま創作に転じる書き方で、という意味だ。その先はこうなっている。

「生きてゐるか、死んでゐるか、わからない――また、一體(いったい)そんな娘を嘗(かつ)て持つたことがあつたのかどうかも、時々には疑はしくなる、彼の娘なるものが、その不思議なとんとん、とんとん、といふ響のなかに不幸な生存を傳(つた)へて来るのであつた」

娘なるものと称された、不幸な生存のホログラフィー。詩を散文に開くような冒頭に立ちこめていた不安が、この一節でかき消される。音に苦しめられ、自分が自分でわからなくなった男の聴覚が、梶井基次郎のそれとみごとに重なっていく。そこでようやく「心中」の第一信として屹立(きつりつ)する「(子供にゴム毬をつかせるな。その音が聞えて来るのだ。その音が俺の心臓を叩(たた)くのだ)」にたどりつくのである。

以後は文字どおりの変奏である。娘も、封書の宛先も、妻も、じつは架空の存在ではないのか。娘の靴音は「とんとん」のような平仮名ではなく「戛戛(かつかつ)」と記される。「かつかつ」とはしない選択が、後半の重々しさを増すことに力を貸している。すると一転、視点が妻に移る。彼女は夫がいたことさえ、だれかに思い込まされているのではないかという台詞(せりふ)を吐いて、娘とふたり、謎めいた死を迎える。夫は彼女たちにとって、「陰影」にすぎなかったのかもしれない。これが暫定的な結論なのだが、一行空けた最後の一文に、梶井文学の秘密が待ち受けている。

「『心中』の話を私は左う云(い)ふ風にきいてゐる」

新感覚派としてくくられる川端康成の、そのような分類に留まらない怖さを射貫(いぬ)いてさらに深く進むために、「左う云ふ風によんでゐる」ではなく「きいてゐる」と明記するのだ。そこでは視覚よりも鋭敏な聴覚が働いている。この掌篇(しょうへん)の後半を印象づけるのは「素晴らしい響きの藝(げい)術」だとする付記ともそれは呼応している。梶井が川端の傍らに出向くのは、この変奏が響いてから約半年後、二七年初頭のことであった。

堀江敏幸(36)梶井基次郎「闇の絵巻」(上)

川端康成の告白と後悔

2017/11/4付日本経済新聞 朝刊

一九二六年、すなわち大正十五年暮れに刊行された同人誌「青空」第二十三号に、梶井基次郎は結局作品を書くことができなかった。肺の調子が思わしくなくなっていたのだ。この号の刷り上がりは、十二月二十五日。刊行は翌月の予定だったため、「大正十六年一月号」と刷られていた。もちろん、こんな元号は存在しない。印刷完了当日に大正天皇が崩御し、ただちに昭和と改元されたからである。

一週間しかないこの昭和元年の大晦日(みそか)に、梶井は静養のため、ひとり伊豆湯ヶ島へ向かった。三軒あった旅館のうち、最も大きな落合楼に、一晩だけという条件で部屋を与えてもらうと、荷物を置いてすぐ、おそらくは湯にもつからず、上方にある湯本館に出かけた。そこに川端康成が逗留(とうりゅう)していたのである。湯ヶ島を静養先に選んだ最大の理由は、気鋭の小説家と面識を得ることだった。身体を休めるのが目的だったはずなのに、到着するなり行動に出ているところからも、抑えがたい高揚が見て取れる。

この最初の訪問のことを、梶井は、のち全集刊行に尽力して文学的恩人となる親友――私たちがすでにシャルル=ルイ・フィリップの訳者として出会っている――淀野隆三に宛てて、こう書いている。

「日南にあつたやうによく顔を見る――僕はあれだなと思つたが失禮(れい)かもしれぬと思つてだまつてゐたが 少し気味が惡い でも非情に親切で――僕は湯ヶ島へ来たことを幸福に思つてゐる」(二七年一月四日付書簡)

句読点のないのは原文どおりである。傍点の振られた「日南」は「日向」の意なのだろう。梶井は、あの掌篇(しょうへん)の語り手と作家自身を、重ねて見ていたのである。訪ねたとき囲碁に興じていたというから、仕事中ではなかったものの、一年の締めくくりの日に、川端がこの突然の訪問を受け入れたのは、定期的に送られていた「青空」に目を通して、幾人かの書き手に注目していたからである。二日目からの逗留先となる湯川屋に部屋を確保してくれたのは川端で、「非常に親切」だという梶井の言葉に偽りはない。

川端は前年の「文藝(げい)時代」一月、二月号に分載した「伊豆の踊子」を表題とする短篇(ぺん)集の準備をしていた。三月七日付の淀野宛書簡には、「川端氏の伊豆の踊子は近日出版するだらう 先日校正を少し手傳(つだ)つて、やつた」とある。ただの親切心から、知り合って間もない男に大切な自著の校正作業などやらせるはずはない。信用しうると判断するだけのものを感じていたのだろう。他方、梶井としては、すでに「心中」の世界と精神的波長を合わせていた先輩作家の書法を、じかに学ぶ千載一遇の好機であったにちがいない。三六年九月に書かれた「梶井基次郎」と題する一文のなかで、川端はこのときのことを回顧し、送り仮名の不統一や誤植の指摘にとどまらず、梶井は「作者の心の隙を校正したのであつた」と述べている。

「さういふ感じが自然と私に来た。彼は静かに、注意深く、楽しげに、校正に没頭してくれたやうであつた。温い親切である。しかも作品のごまかしはすつかり掴(つか)んでしまつた。彼はさういふ男である」

親切がぶつかりあって生まれたのは、ただのあたたかさだけではなかっただろう。そこにはひりついた緊張感もあったはずである。『伊豆の踊子』は二七年三月に無事刊行されるが、その完成に梶井基次郎が力を貸していた事実は忘れないでおきたい。おなじ文章のなかで川端はまた、翌四月、横光利一の婚礼のために上京するまで、梶井がほとんど毎日のように遊びに来て、夜半まで居残ることも多かったと証言している。そのような日々のなかで、梶井は自作についての意見も求めている。しかし、「その頃の私に、彼の作品が果たしてほんたうに分つてゐたであらうか。顧みて胸が痛むのである」と正直に告白している通り、川端は明確な評価を述べなかった。

梶井が亡くなるのは、三二年。他者の作品が本当に「分かる」とは、どういうことか。軽々しく口にできないこの言葉の重みを、川端はずっと考えつづけていたのかもしれない。湯ヶ島での出会いのあと発表された梶井作品のいくつかを、みごとな評で遇しているから、右の一文はやや大袈裟(げさ)に響くとはいえ、三か月ほど濃くつきあっていた男の闇の深さを測りきれなかったことに対する後悔は、二年後、北條民雄との関係において見せた言動に生かされているのではないかと、つい想像したくなる。

湯本館から湯川屋までの夜の帰り路を、梶井は三〇年九月、「闇の絵巻」と題する小品に濃縮してみせた。闇には思考を停止させるような恐怖と「深い安堵」があって、後者は山間の療養所の、「身を噛(か)むやうな孤獨(どく)」のなかではじめて得られたものだと梶井は言う。ごまかしのない闇が、いま、目の前に拡(ひろ)がっている。

堀江敏幸(37)梶井基次郎「闇の絵巻」(下)

不治の病告げる不吉な響き

2017/11/11付日本経済新聞 朝刊

坂を上るか下るかによって、目の前に拡がる風景は当然ちがってくるし、思考の重心も変化する。前がまったく見えない状況ならなおのこと、地に接するつま先や足首の角度は、五感の開き方に大きな影響を及ぼすだろう。もし湯ヶ島で梶井基次郎のいた湯川屋が、川端康成の逗留していた湯本館よりも下流に位置していたら、夜遅くまで話し込んだあとの深い闇の帰路は上りではなく下りになるわけで、それは本来右から左へ展開される絵巻を逆からたどるような、どこか居心地の悪い事態となったはずである。

しかし現実においては、梶井は下流の宿を訪ね、上流の宿に帰っていた。「闇の絵巻」と題された短篇(たんぺん)の語り手も、この時すでに湯ヶ島を離れていた書き手の記憶を追体験しながら、「渓に沿つて少し上りになつてゐる」闇の道中の模様を伝えている。闇のなかへ「苦渋や不安や恐怖の感情で一ぱいになつた一歩」を踏み出すためには、不意に薊(あざみ)の刺(とげ)を踏みつけて声を上げ、見えない敵に居場所を悟られても構わないというほどの、「絶望への情熱」がなくてはならない。

梶井基次郎と等身大の、肺を病んでいる「私」には、わずかな勾配でも厳しい試練になる。よけいな負荷がかかれば、湯治の効果などたちまち無に帰して、命を縮めることになりかねない。それを覚悟のうえでの「絶望への情熱」なのである。「私」にできるのは、絶望をそのまま闇に放って飼い馴(な)らし、むしろ闇に飼い馴らされるという受け身に徹することだけであり、闇を愛するには、「巨大な闇と一如(いちにょ)になつてしまつた」との感触を得なければならないのだ。こうして語り手は、「好んで」闇のなかへ出かけるようになる。

「渓ぎはの大きな椎(しい)の木の下に立つて遠い街道の孤独な電燈(でんとう)を眺めた。深い闇のなかから遠い小さな光を眺めるほど感傷的なものはないだらう。私はその光がはるばるやつて来て闇のなかの私の着物をほのかに染めてゐるのを知つた。またあるところでは渓の闇へ向つて一心に石を投げた。闇のなかには一本の柚(ゆず)の木があつたのである。石が葉を分けて戛々(かつかつ)と崖へ當(あた)つた。ひとしきりすると闇のなかからは芳烈な柚の匂が立騰(たちのぼ)つて来た」

五感を全開にして闇の成分を吸い取ろうとしているかのようだ。着物を染めているのは闇の黒でもある。嗅覚と聴覚の融合が視覚の欠落を完全に補う。「私」は陽のあるうちに坂を下りて行くときの風景を消して、上りの闇における身体感覚のみを頼りに動いているのだ。そのようにして投げられた石は、葉をかさかさと分けるだけではなく、崖に当たって固い音を立てる。

闇を好むようになったと前向きな言葉が置かれているにもかかわらず、私たちはそこに不吉な響きを聴き取らずにはいられない。すでに知っている音だからである。そう、川端康成の「心中」に触発されたあの変奏曲のなかで。表記こそ異なるものの、梶井はやはり「戛戛」という擬音を用いていた。「(子供にゴム毬(まり)をつかせるな。その音が聞えて来るのだ。その音が俺の心臓を叩(たた)くのだ)」と夫に言わせながら説明を省略した川端に代わって、梶井はわざわざ漢字二文字で音の性質を伝えていた。つまり、ゴム毬は果実を砕く石のように固かったのだ。とすれば、崖を転がる石の衝撃も、おのれの心臓を、肺を叩き、不治の病を告げる魔の打診にほかならず、投げられた石はみずからの命だったとも言えるのではないだろうか。

門のなかに音がある。門が閉ざされ、光のない状態では、聴覚に頼るほかない。音への注意力を極端に高めるのが闇なのである。そこに深い孤独の圧がかかれば、いくら「好んで」向き合うと言っても、なにかが変調を来す。言葉の方位磁石も狂いはじめる。

「あるときは岬の港町へゆく自動車に乗つて、わざと薄暮の峠へ私自身を遺棄された」

末尾の受け身に、私は宇宙空間に生じる重力のゆがみに似た力を感じる。遺棄させた、あるいは遺棄したとするほうが、語法としては収まりがいい。言いたいことを簡潔に記そうとするあまり、無理が生じてこんな書き方になったと解釈することもできるけれど、書き手がそれに気づいていなかったはずはない。闇のなかで上りと下りが入れ替わるようなめまいを感じさせるために、ここではあえていびつさを残したのではないか。反復される闇が薄っぺらな舞台装置にならず、黒一色の絵巻に絢爛(けんらん)たる多色刷りのにぎわいが生まれているのは、「遺棄された」自分自身をなお闇のなかに歩かせる「絶望の情熱」ゆえだろう。

川端康成はこの一篇に「深く澄んだ心境」を見出(みいだ)し、「彼の作品を見ると、私は厳かな寒気を感じる」と時評に記した。ふたりはそれぞれ胸に途方もない寒気を抱えて、遺棄されたまま向き合っている。

堀江敏幸(38)梶井基次郎「檸檬」(上)

けっして腐敗しない「塊」

闇の中へ放たれた石は、不吉な音と引き替えに柚(ゆず)の実を砕いて、その芳香を色濃くあたりに立ちのぼらせた。むろん、たった一個の石が見えない標的を射貫(いぬ)いたのではなく、ヒヨドリにつつかれた果実をざわつかせただけかもしれないのだが、それでも「闇の絵巻」を瞬時彩ったあの匂いに導かれて、私の連想はいやおうなく「檸(れ)檬(もん)」へと向かう。湯ヶ島での静養をただの静養に終わらせず、抱えていた闇の純度を高める契機ともなった肺尖(はいせん)カタルが登場するこの作品の冒頭を知らない者は、おそらくいないだろう。

「えたいの知れない不吉な塊が私の心を始終壓(おさ)へつけてゐた」

柚の実が、あるいは夜道で拾い上げた石ころが「不吉な塊」だったと言いたいわけではない。しかし、あの谷間の宿と宿を結ぶ闇の隧道(すいどう)を往来していた語り手の心象は、その一年前に発表された「檸檬」においてすでに形になっていたと考えたくなる展開を、虚構の記述そのものが示してくれている。才ある若者の隣にべつの才がうずくまっていたように、書かれた言葉の傍らには、もう書かれてしまった言葉とこれから書かれるだろう言葉が、素知らぬ顔で寄り添っているのだ。

柑橘類(かんきつるい)の香りは、漢字を片仮名にした、もうひとつのレモンの記憶を呼び覚ます。「トパアズいろの香気が立つ/その数滴の天のものなるレモンの汁は/ぱつとあなたの意識を正常にした」と詩(うた)った高村光太郎の「レモン哀歌」である。心を病んだ智恵子が亡くなる数時間前、光太郎はその死の床にサンキストレモンを持っていった。智恵子が逝ったのは一九三八年十月。詩は翌年二月に書かれている。「きれいな歯」で「がりり」と噛(か)まれたレモンから立ちのぼった香りは、生と死のどちらの属性でもあった。他方、「闇の絵巻」の柚には死の方がきわだつ。「檸檬」では、それが果実の色と形状によって示されている。

第三五回で述べたとおり、「檸檬」は同人誌「青空」の創刊号に発表された。一九二五年一月のことである。発行所は東京帝大前の郁文堂書店と決まっていたものの、印刷代が予算内に収まらず、結局、同人のひとりの、その友人の父親という、やや複雑な伝手(つて)をたどって、格安で引き受けてくれる印刷所を探し当てた。岐阜刑務所の作業部である。十一月に帰省する仲間に原稿を托(たく)し、翌月末、梶井は他のふたりの同人と夜行に乗って、刷り上がった雑誌を受け取りに行った。しかし、のちに信じられない事態が発覚する。「檸檬」の冒頭が、「不吉な塊」ではなく「不吉な魂」となっていたのである。慌ただしい師走の時期であったし、印刷所との距離が十分な校正を妨げたとの言い訳は成り立つとしても、両者の相違はあまりに大きい。

淀野隆三が梶井の生前に作品集の刊行を急がせなかったら、「塊」は成仏できない「魂」のまま浮遊し続けていたかもしれない。少なくとも、「――つまりは此の重さなんだな。――」という一行と齟齬(そご)をきたしていただろう。奇妙なことに、誤植の事実を知ってから、私のなかで「魂」の一語が予想外の重みを持つようになっていった。川端康成の「心中」に梶井が聴き取っていた音は、固い「塊」であると同時に、実体なく町から町へとへめぐる「魂」の足音ではなかったろうか。温泉地の闇の山道を登っていた語り手の足は、ときに地面から浮きあがるようにして、ここではない向こう側の世界を垣間見てはいなかったろうか。年の瀬の刑務所で、名もない若者の作品の文選を担当していた受刑者は、ある意味でその本質を「がりりと噛んだ」と言えるかもしれない。

同人の中谷孝雄は、ある日、梶井が下宿にやって来て、檸檬をくれたと回想している。「それはもう大分手垢(てあか)によごれてゐて、冴(さ)えたレモン・エローの色ではなく、形も幾(いく)らか崩れてしまつてゐた」。梶井が「それ食つたらあかんぜ」と言うので、中谷はわざとのようにそれを机のうえに放り出し、二、三日もすると下宿の子供にあげてしまったという。「檸檬」を読んだときの、彼の衝撃は容易に想像できる。薄汚れた果実は、「丸善の棚を木葉微塵(こっぱみじん)にする程の爆弾であつたのだ」から。檸檬を丸善の棚に置き去りにする挿話を虚構だと見做(みな)す中谷には、だからこそ書き手の「苦渋な気持」がいっそう遣(や)り場のないものと感じられて、ながく忘れられなかったと述べている。

梶井の小説の語り手が買った檸檬は、あくまで一個である。失敗したら取り替えられるようなものではない。洋書の棚に置き去りにできなかった檸檬を、彼は幾日も、色が変わってしまうほど握りしめていたのだ。その手垢にこそ、「塊」と「魂」をつなぐ秘密がある。言葉の檸檬はけっして腐敗しない。私たちの歪んだ「意識を正常に」するべく、頁(ページ)の上にいつも置かれている。

堀江敏幸(39)梶井基次郎「檸檬」(中)

幻視を準備するための言葉

2017/11/25付日本経済新聞 朝刊

鬱々と日々を送っていた語り手が、あるとき果物屋で「カリフオルニヤ」産の檸檬(レモン)を一個買って持ち歩き、丸善の洋書棚の前に積みあげた画集の上にぽつんと残したまま出て行く。中谷孝雄が記したように、その棚を「木葉微塵(こっぱみじん)にする程の爆弾」として。

梶井基次郎の「檸檬」の筋を無粋にまとめると、おおかたそんなところに落ち着くだろう。私も人と話すときには檸檬爆弾などと口にしてわかったふうな顔をしてきたのだが、ゆっくり読み返してみるとずいぶん印象がちがう。「えたいの知れない不吉な塊」は、語り手だけでなく読者である私にも重くのしかかって、読みの照準器に狂いを生じさせてしまうらしい。語り手が買い、置き去りにするのは檸檬でなければならず、場所も京都の丸善でなければならないことは納得できるのに、小さな違和感が抜けない。

そういうときは、語り手といっしょに頁(ページ)の上を歩いてみるのがいちばんの得策である。まずあの著名な冒頭の一文、「えたいの知れない不吉な塊が私の心を始終壓(おさ)へつけてゐた」で気になるのは、末尾の過去形だ。語りの現時点ではその塊が消えている可能性を示すと同時に、語られる内容は過去のものであることを明らかにしている。第二文では「宿酔(ふつかよい)に相當(そうとう)した時期がやつて來(く)る」と現在形で締められているのだが、「それが來たのだ。これはちよつといけなかつた」とつづく第三、第四文ではまた過去形に戻っているので、第二文の中身は過去における現在なのだと認識できる。つまり「檸檬」と題された短篇(たんぺん)は、語り手がそのような状態にあった日々を、あとから振り返っている文章だと見做(みな)すのが自然なのである。

過去のなかには、さらにもう一層古い過去が眠っている。「不吉な塊」に圧えつけられていた語り手は、それ「以前」には、美しい音楽や詩を楽しむことができていた。感覚が大きく変容してしまったのは、「不吉な塊」を感じるようになって以後の話である。宇宙から突然落ちてきた小隕石(いんせき)のようにえたいの知れない、物質としての感覚。妻の死を悼む藤枝静男の「悲しいだけ」に登場した、物質となった感覚が宙に浮くかわりに、ここでは自身の胸の奥の空洞に、その塊が入り込んでいるかのようだ。

この塊のおかげで、語り手は、丸善のようなハイカラな世界から離れて、みすぼらしいもの、崩れかかったもの、むさくるしいもの、安っぽいものに対して親近感を抱くようになる。「檸檬」と題する散文を書きつつある「私」は、裏通りを歩いているかつての自分の背中を追っていく。

「時どき私はそんな路を歩きながら、不圖(ふと)、其處(そこ)が京都ではなくて京都から何百里も離れた仙臺(せんだい)とか長崎とか――そのやうな市(まち)へ今自分が来てゐるのだ――といふ錯覺(さっかく)を起さうと努める」

彼は単に錯覺に陥ったわけではなく、意識してそれを引き起こそうとしている。幻を見ようとしている。幻視の主体となる冷静さを少しも見失っていない。

「――錯覺がやうやく成功しはじめると私はそれからそれへ想像の絵具を塗りつけてゆく。何のことはない、私の錯覺と壊(くず)れかかつた街との二重寫(うつ)しである。そして私はその中に現実の私自身を見失ふのを樂(たの)しんだ」

すでに「レモンヱロウ」の絵具を語るための布石が打たれている。想像の絵具に塗られた事物は、どんなに他愛(たわい)ない顔をしていても、たちまち贅沢(ぜいたく)の象徴になる。触覚や味覚に幼少時の甘美な記憶の裏箔を塗ることで、過去における現在の「私」は、「びいどろ」のおはじきに「詩美」がまとわりつくような現象に立ち会う。それが真の贅沢の意味なのだが、こうした感覚の鋭敏さは生活のすさびと一体になっていて、健康だった「以前」には見られなかったものだ。「不吉な塊」にやられていたからこそ、それを等量吸いあげられるべつの塊に、つまり果物屋の店先の、黒い漆塗りの板のパレットに置かれた紡錘形に眼が止まったのである。

とすれば、檸檬には、みすぼらしさも備わっていなければならない。店先にあった個体は、多少傷んでいたのではないだろうか。「レモンヱロウ」は檸檬の属性ではなくて、想像の絵具で作り出すべきなのだから。手にした途端、「不吉な塊」の圧力がいくらか緩み、語り手は幸福な気持ちで街を歩きまわる。最後にやってきたのが、しばらく避けていた丸善だ。なぜか「やすやすと」入れる気がして、実際「ずかずかと」入っていくのだが、幸福感はすぐに消える。好きな画集をめくっても昂揚(こうよう)しない。本を棚に戻すことさえできなくて、「憂鬱が立て罩(こ)めて来る」。それを払うためには、どうしたらいいのか。袂(たもと)に入っている、えたいの知れた塊を使うのだ。爆発物ではなく、幻視を準備するための言葉を。

堀江敏幸(40)梶井基次郎「檸檬」(下)

覚悟を決めて置いた手球

2017/12/2付日本経済新聞 朝刊

先刻まで心を満たしていたはずの新鮮な幸福感を失ってしまった「檸檬(レモン)」の語り手は、丸善の棚から画集を一冊ずつ抜き出して開いてみるのだが、気分はいっこうに晴れない。「不吉な塊」に捉えられる前にはあれほど好きだった「アングルの橙色(だいだいいろ)の重い本」さえ眺められなくなり、そこで「本の色彩をゴチヤゴチヤに積みあげて、一度この檸檬で試して見たら」と思い付く。不揃(ぞろ)いな色からなる「奇怪な幻想的な城」を造って頂に檸檬を置き、紡錘形のなかにその色を吸い込ませるのだ。作戦は成功する。しかも檸檬は「カーンと冴(さ)えかへつて」いた。

私たちはもう驚かない。「闇の絵巻」の語り手が、すべての色を混ぜ合わせてできる黒の、さらに上位にある闇のなかで石を「戛々(かつかつ)」と響かせ、いわば聴覚で柚(ゆず)の実を砕いたことを知っているからだ。彼は不意に、「奇妙なたくらみ」とも言い直される「第二のアイデイア」に襲われる。「――それをそのままにしておいて私は、何喰(く)はぬ顔をして外へ出る――」。実際「ずかずか」店に入ったはずの彼は、「變(へん)にくすぐつたい氣(き)持」になって「すたすた」出ていく。思考の濁点が、足音から消えている。なにかがここで浄化されたとも言えるだろう。「檸檬」を不朽のものとした一節は、その直後、「ず」を「す」に軽減して、丸善を出たあとにやってくる。

「變にくすぐつたい氣持が街の上の私を微笑(ほほえ)ませた。丸善の棚へ黄金色に輝く恐ろしい爆彈(だん)を仕掛て來(き)た奇怪な悪漢が私で、もう十分後にはあの丸善が美術の棚を中心として大爆發(はつ)をするのだつたらどんなに面白いだらう」

幻想にも段階がある。まずは檸檬を画集の上に置く。そして、そのまま立ち去る。この段階では、爆弾は登場していない。物騒な二文字を語り手が思い浮かべるのは、「變にくすぐつたい氣持」に押されて「街の上」に出てからのことで、「氣詰まり」な丸善はまだ存在している。不穏な色を吸い取った紡錘形の塊が、幻想的な城に置かれた状態にとどまり、世界の均衡を保っているからこそ、彼は外に出て、「想像を熱心に追求」できたのだろう。

檸檬は爆発しない。いや、してはならない。読者の脳内に埋め込まれた、永遠の時限爆弾としてのみ機能するのだ。それが真の「たくらみ」なのである。彼は画集の山の上に檸檬を「恐る恐る」、慎重に、置くべき唯一の場所に据えた。では、爆弾ではない「えたいの知れない不吉な塊」となった果実を、彼はどのような手つきで置いたのか。作者と語り手は完全に合致しないことを承知のうえで私自身の妄想を述べるなら、ここでひとつの伝記的事実を読み筋に加えておかなければならない。

梶井基次郎の父親は、副業として撞球(どうきゅう)場、すなわちビリヤード場を経営していた。開業は一九一六年、二一年には二号店を出し、二四年、梶井が京都三高から東京帝大英文科に進む年まで営業していた。十五歳の頃から日々家で練習に励んでいた競技者としての梶井の実力は相当なもので、中谷孝雄によれば、「ノートに図を描いて球撞(つ)きの研究をしてゐた」という。肺を病んだ身体と思考に、撞球の動作が染み込んでいたのだ。二三年一月、同人の宇賀康宛ての手紙で、梶井はドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』の凄(すご)みを、撞球に例えている。

「玉突などでも平素随分うまいと思つてゐた人が千點(てん)程の人と試合をするとまるで倭小(わいしょう)な感じがするものだが、ドストエフスキーなどではたしかにこの段違ひといふ感じがする」

玉突き場に満ちているのは、静寂と音だ。話し声が不意に途絶えて沈黙が訪れ、球のぶつかる音や静かに転がる音が聞こえてくる。川端康成の「心中」を受けた変奏と「闇の絵巻」で聞こえたあの乾いた音は、ビリヤードの球の響きを連想させずにおかない。丸善の洋書棚に積み上げた画集の城の頂は陸屋根のはずだから、そこに想像上のラシャを貼ってみる。語り手は、ドストエフスキー級のプレイヤーとの一世一代の勝負を意識して、恐る恐る、覚悟を決めて手球を置いたのではないか。いまだ爆弾という言葉をあてがわれていない段階での檸檬は、厳しいゲームを耐えしのいだ末に、ようやくまわってきた自分のプレイで手球を扱うようにして据えられたのではないか。

台上に刻まれた目印を確かめながら、彼は頭のなかで的球がたどる動線を想い描く。勝ち筋が浮かんだ瞬間、「変にくすぐつたい気持」になりはしても、キューを握りしめたまま、ショットは打たずに颯爽(さっそう)と立ち去るのだ。打つべきものは「えたいの知れない不吉な塊」でも、「カーンと冴えかへつた」果実でもなく、両者をあわせもつ、固くもあれば柔らかくもある言葉でしかない。キューをペンに持ち替えたとき、「檸檬」は生まれたのである。

Copyright 1999 Tatsuya Matsuoka. Last updated 2017,12,27.