![]() オフシーズンのトピックス(冬の知られざる加納高校野球部の素顔を紹介します)

オフシーズンのトピックス(冬の知られざる加納高校野球部の素顔を紹介します)

加納は冬に強くなる!

![]() オフシーズンのトピックス(冬の知られざる加納高校野球部の素顔を紹介します)

オフシーズンのトピックス(冬の知られざる加納高校野球部の素顔を紹介します)

加納は冬に強くなる!

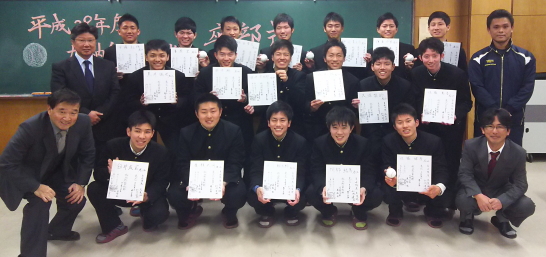

| 平成28年度卒部式(2017年2月28日) |

今年もこの日がやってきました。3年生は、卒業式を翌日に控えたこの日の夕方に、野球部現役生として最後の公式行事である卒部式に臨みます。 今年もこの日がやってきました。3年生は、卒業式を翌日に控えたこの日の夕方に、野球部現役生として最後の公式行事である卒部式に臨みます。今年は初めての試みとして、OB会副会長の松野様がご来校下さり、OB会入会式も行われました。 OB会からの祝辞・各顧問からの祝辞・在校生からの送辞に続いて、3年生18名が一人づつ答辞を述べました。 昨年に引き続き、後輩に伝えたい思いを、極めて簡潔に要領よくスピーチしてくれました。その、一言一言が後輩たちの心に響いたことでしょう。その後、卒業記念品として(夏の大会のパネルは既に配付済み)顧問からの色紙・後輩たちからのメッセージカード・3年間使用した練習ボールの再生球(サインボール用)が贈られました。最後は、校歌の大合唱です。 この学年は、戦力が充実し、近年では最強の学年と言われましたが、残念ながら3年間一度も校歌を歌うことができませんでした。しかし、受験においては、諸先輩に勝るとも劣らない気迫を見せてくれました。難関大学に合格した者や、トップレベルの大学で野球も続ける者など進路も多彩です。 高校野球の勝利者になることは叶いませんでしたが「自未得度 先度他」の精神で、今後大きくはばたいてくれることでしょう。大いに期待しています。 |

| 平成27年度卒部式(2016年2月29日) |

今年もまた、部員達巣立ちの時を迎えました。喜びと少しの寂しさが交錯します。加納高校100年の節目の卒業生です。今年の3年生は、現役時代の活躍もさることながら、引退後の様々な場面で、成長の跡を見せてくれました。 今年もまた、部員達巣立ちの時を迎えました。喜びと少しの寂しさが交錯します。加納高校100年の節目の卒業生です。今年の3年生は、現役時代の活躍もさることながら、引退後の様々な場面で、成長の跡を見せてくれました。卒部式では、キャプテンが代表して、思いの丈を目一杯熱く語ってくれました。それを受けて、一人一人が、簡潔に、ワンポイントアドバイスを後輩達に語ってくれました。 非常に個性派揃いの学年でしたが、彼らとの言葉のキャッチボールは大変愉快でした。それぞれの役割をとてもよく理解し、チーム加納として、全員が最後までねばり強く、泥臭く、地道に顔晴ってくれました。その姿勢は、後輩達にきっと受け継がれていくはずです。 彼らの今後の人生において、必ずや、それぞれの「日本一」に輝く日が来ることでしょう。 そして、いよいよ、シーズン・インです。今年も、チーム加納を宜しくお願いします。(終) |

| 大塚淳人さんによる第2回打撃指導・第3回紅白戦(2016年2月21日) |

大塚淳人さんによる、2回目の打撃指導が行われました。寒風吹きすさぶ中、寒さをものともせず、熱い指導をしていただきました。 大塚淳人さんによる、2回目の打撃指導が行われました。寒風吹きすさぶ中、寒さをものともせず、熱い指導をしていただきました。今回も、時間のある限り個々の選手を見て、個別に指導をしていただき、全体に対して、気になった点をお話していただきました。 特に、実戦的な打撃の指導では、収穫が大でした。例えば「インコースの速球に詰まりそうになったらどう対応するか」「スライダーに泳がされたらどう対応するか」「ファールの考え方は」「同じ凡打でも、良い凡打と悪い凡打の違いは」など、かなり踏み込んだ指導をしていただきました。 その後、プレシーズン最後の紅白戦を行いましたが、早速、大塚さんに指導していただいた選手達が結果を出し、手応え十分でした。 今回、2回にわたってご指導いただいた内容を、何度も反復し、よいイメージを言語化し、常にイメージし、定着させていく作業が大切です。今年は、「打の加納」も見せていきたい。それが、ボランティアで教えていただいた大塚さんへのご恩返しになると思います。 |

| 第2回紅白戦(2016年2月20日) |

第2回紅白戦を行いました。 第2回紅白戦を行いました。雨予報だったこの日は、練習時間を繰り上げて、午前7時からアップ・フリーバッティングを行った後、9時30分にプレーボール。前回とは逆で、試合の進行にしたがって徐々に雨脚が強くなり、グラウンドに水が浮くというパターンです。 前回同様、環境への適応能力と知恵が試されます。雨と風の強い日に勝てるチームは、強いチームです。だからこそ、様々な悪条件を練習の中で試していきます。今回は、かなり足場が悪くなってからも投手の制球力が光りました。 練習終了後には、全員でボールの仕分け作業を行いました。一冬を共にした30数箱のコンテナボール3000球以上を、まだ使用できるもの・ティーボールに回すもの・再生球として再利用するものと、1球ずつ吟味していきます。この夏、1球に笑うために、1球1球のボールを大切に扱います。 |

| 第1回紅白戦(2016年2月14日) |

| 加納高校グラウンドの面目躍如! 球春到来を告げる第1回紅白戦を行いました。おそらく、この日に紅白戦を行ったチームは岐阜県内では加納だけではないでしょうか。  前夜から春の嵐が吹き荒れたこの日の朝、グラウンドは水浸し。雨が完全に上がったのは、午前9時頃。ここから整備を行い、午後2時30分にプレーボールをかけ、1試合やりきりました。今年も、加納グラウンドでの練習試合は「雨天中止なし」を目指します。 さて、グラウンドコンディションが悪い日の試合は、勉強の宝庫です。足場が悪いときのピッチング、打撃、守備、走塁には、様々な知恵と工夫が必要です。環境の悪さを味方に出来るかどうかが、勝負の鍵です。失敗から学ぶこと。それができる選手は強いです。 今回は、昨秋控えだった選手の、気持ちの強さが目立ちました。ここから、3回の紅白戦を経て、3月12日から始まるオープン戦のスタメンが決まります。まずは、チーム内の競争、何より自分自身に勝つことです。 |

| 松久孝弘トレーナーによる体幹トレーニングの指導(2016年2月11日) |

プレ・シーズンに入りました。 プレ・シーズンに入りました。2月は、野球人にとって最も大切な時期です。来るべき3月のシーズン・インに向け、オフ・シーズンに培った体力を技術に変換していく作業を行います。 トレーニングも、オフ・シーズンのそれから質・量ともシーズン中のものへと徐々に移行していきます。しかし、年間を通して絶対に欠かせないトレーニングがふたつあります。 ランと体幹です。 今年の冬は、鋼の体幹を目指してトレーニングしてきました。それだけに、これから先の体幹トレーニングは効果の成否を分けるものとなります。形と回数だけではだめです。理屈を知り、意識を持って動かすこと。そうしてこそ、ピッチング・バッティングに、末端の筋力では出せない力強さが伴うのです。 |

| 椙棟紀男先生によるウィンター・ロング・ミーティング(2016年1月30日・31日) |

この冬の最大行事であるメンタルトレーニング講習会(ウィンター・ロング・ミーティング)が行われました。のべ12時間。 この冬の最大行事であるメンタルトレーニング講習会(ウィンター・ロング・ミーティング)が行われました。のべ12時間。今年で5回目。加納野球部冬の風物詩としてすっかり定着しました。夏の大会直前も加えて、年に2回の講習会です。 OB達が口をそろえて「最も役に立った」「自分が成長できた」「受験にも使えた」「将来の仕事でも使える」と絶賛するこの講習会。 講師は、関西No1メンタルトレーナーと言われる椙棟紀男先生です。 もともとはテニス界で活躍され、クルム伊達公子選手のトレーナーとして有名でした。 その後、松下電器(現パナソニック)野球部の指導を皮切りに、多くの高校野球チームの指導を手がけてきました。 2009年夏に全国制覇した中京大中京(現広島の堂林選手のチーム)や現日本ハムの大谷投手を擁した花巻東をはじめ、今春のセンバツ出場校も先生の指導を受けています。   岐阜県内では2009年夏に県準優勝の各務原を指導されましたが、現在では加納高校だけが指導を受けています。 岐阜県内では2009年夏に県準優勝の各務原を指導されましたが、現在では加納高校だけが指導を受けています。これは、他校に対する大きなアドバンテージであり、メンタルトレーニングに関しては、県内随一の指導を受けているといっても過言ではありません。 とはいえ、メンタルテクニックを知っているだけでは、絵に描いた餅に過ぎません。 それを、日々実践し、自分の身体感覚に落とし込み、継続することが重要です。 それができるかどうかは、各選手の本気度にかかっています。 そして、プレシーズンのスタートです。 |

| 大塚淳人さんによる打撃指導(2016年1月) |

今年もOB会のバックアップにより、大塚淳人さんによる現役部員への指導が行われました。昨年に引き続き2年目になります。 今年もOB会のバックアップにより、大塚淳人さんによる現役部員への指導が行われました。昨年に引き続き2年目になります。大塚さんは、東邦ガスや立教大学の監督を歴任された名伯楽。こういった方に直接ご指導していただけるのも、加納高校の強みです。 昨年は、実戦的な走塁をご指導いただきましたが、今年は2回にわたってバッティングを教えていただきます。まず、初回である今回は、バッティングの概論と、具体的なスイングの形について学びました。その後、実際に選手のスイングを見ていただき、個々にアドバイスをしていただきました。  今回も、目から鱗の独自の理論が満載です。後半の質問タイムには、質問者が殺到します。 この、質問力は大きな力です。自らの課題に対する問題意識と、上手くなりたいという欲望がなければ、質問は生まれません。質問が出来る選手は良い選手です。受け身の練習からは、何も生まれません。 その後のフリーバッティングでは、センター方向にヒット性の当たりが大幅に増えました。今更ながら、大塚さんの指導力の高さには頭が下がります。 次回までにいただいた宿題を、何とか克服し、次のステップに進めるよう日々の練習に取り組みます。 次回指導も、今から楽しみです。 |

| 松久孝弘トレーナーによる走り方の指導(2016年1月9日・16日) |

年があらたまり、トレーニングも第2クールに入りました。 年があらたまり、トレーニングも第2クールに入りました。プレシーズンまであと少し。2年生にとっては、徹底的にフィジカルを鍛えられる時期も、残り僅かとなりました。 今年もここから「走り」に拘ります。トレーニングによって鍛えた下肢と体幹の力を、走りに結びつけていきます。  機動力をチームの武器に-といった安直な発想ではありません。走ることは、投げること打つことの基本だからです。正しい走りの形を体得することが、すなわち体の使い方のコツを体得することに繋がっていきます。 選手の走りが、徐々に力強いものになってきました。そして形だけでなく、なぜその形なのかという根本的な理屈を理解することが、何よりも重要です。 |

| 栄養講習会(2015年12月23日PM) |

伝説の栄養士(の卵)が再登場。2年前、現役高校生とは思えない素晴らしい栄養講習会を開催した奥村晴香さんが帰ってきました。 伝説の栄養士(の卵)が再登場。2年前、現役高校生とは思えない素晴らしい栄養講習会を開催した奥村晴香さんが帰ってきました。現在、大学2年生。管理栄養士になるべく日夜勉学に勤しんでいます。 2年前の講習から大きくバージョンアップした今回の講習会は、まさに「野球食」加納版。 加納高生の生態を熟知した彼女だからこそできる、絶妙の講習会でした。加えて、磨きのかかったマシンガン・トークと堂々とした立ち振る舞いは、既にプロの域に近づいています。 選手からも、次々に質問が上がります。そして、テキパキと回答する奥村さん。 高校時代の夢を貫いている彼女の姿から、部員達は大きな刺激を受けたことでしょう。 その後の部員達は、食に対する意識が明らかに変わりました。身長-体重≦100に向けて、更なる挑戦が続きます。 |

| ベースボールテスト(2015年12月23日AM) |

今年も、ベースボールテストの季節がやって来ました。全国の強豪校や県内の有力校との体力的な差を確認し、自分のチーム内での位置を知り、この冬のトレーニングに対するモティべーションとします。 筋力・スピード・柔軟性・体の使い方、様々な項目について測定を行いました。 本校では、いわゆるフリーウェイトや加圧トレーニングは行っていません。それぞれのチームに体力作りの方針がありますが、本校も確固たる方針に従って年間を通じたトレーニングを行っています   将来、指導者を志す生徒が多いため、体の仕組みを理解し、体幹を強化し、末端はできるだけ軽くし、理想的な体の使い方を学んでいきます。 基本的なトレーニング器具はViPR(バイパー)と呼ばれるアメリカ製の10㎏の筒です。さらに、各種チューブやバランスボール、ハードルなども使います。詳細は、企業秘密(笑)です。が、結果として、フリーウェイトや加圧トレーニングを行っているチームに大きく劣っているわけではないため、トレーニングの成果は、それなりに上がっているのではないかと思われます。 前前回のトピックスでお話しした様に、今年も走り方に拘ったトレーニングが各種用意されていますので、来春、どのように走り方が変化するのか楽しみです。 いずれにせよ、野球のパフォーマンスに結びつかなければ、トレーニングが無意味であることは言うまでもありません。 |

| 環境整備(2015年12月20日) |

伝統の、保護者会と部員の共同作業による環境整備が行われました。 伝統の、保護者会と部員の共同作業による環境整備が行われました。毎年、この時期に、自分たちのグラウンドを自分たちでキレイにし、親御さん方とのコミュニケーションを図る目的で行っています。 今年は、暖冬のため、天気に恵まれて絶好の作業日和となりました、 防球ネットの補修班・側溝の清掃班・人工芝の清掃班・黒土の整備班の4グループに分かれて作業を行いました。 昨年、保護者会より寄贈していただいたトラクターが今年も大活躍。20トンの黒土でしたが、1日でインフィールに均等に撒き、攪拌し、均し、転圧し、にがりを撒くことができました。 人工芝の清掃では、高圧洗浄機が登場しました。側溝班は、グラウンドのみならず学校南側用水路の清掃まで行いました。   お母さん方とマネージャーの丁寧な手作業によるネット補修も大変ありがたかったです。 そして、これまた恒例となったお母さん方お手製の「豚汁」を、今年もみんなで頂きました。美味しいお汁に舌鼓を打ちながら、今年1年を振り返り、来年への決意を新たにしました。 今年も、保護者会の皆さんには大変お世話になりました。心よりお礼申し上げます。 |

| 松久孝弘トレーナーによる冬季トレーニング講習会(2015年12月5日・12日・19日) |

2015-2016オフシーズントレーニングが始まりました。 2015-2016オフシーズントレーニングが始まりました。本校では、年間を通じて毎日トレーニングを行っていますが、オフシーズンはトレーニング時間がシーズン中の2倍となります。 当然、このトレーニングの成否が夏の結果に直結しますから、トレーニングの内容については、その年のチーム状態に鑑み、十分な検討の後決定されます。 今年も三菱重工名古屋野球部トレーニングコーチの松久さんに、その指導をお任せすることになりました。 そして、この度3日間に渡って、この冬に取り組むべき内容が、選手達に伝達されました。 1日1時間で6種類(6日間分)のトレーニング内容。その目的・鍛えるべき部位・注意すべき意識と体の使い方・どんなプレーに直結するのかなどなど・・・。3~5時間連続で、レクチャーが続きます。当然、集中力・記憶力・高い目的意識が求められます。  さらに、肩股関節周りの強化ドリルとストレッチの方法。 そして、陸上出身の松久さんならではの、走りの極意とスローイングバッティングへの応用。 あっという間に選手達の腹筋と下肢が悲鳴を上げます。しかし、これと信じたトレーニングを徹底的にやりきらなければ、夏の勝利は見えてこないのです。 過去のトレーニングと比較しても、数段過酷な今年のトレーニング。体幹を固め、両足の切り返し動作、上肢へのジョイント動作が素早く力強くできれば、必ず野球のパフォーマンスが向上します。 このトレーニングが、真に自分の力となり、動きが体に染みついたとき、夏の頂が見えてくることでしょう。 |